Publikation im Fachjournal Nature Communications

Die Erkenntnisse des Autorenteams um HI ERN-Doktorand Julius Knöppel und Teamleiter Dr. Serhiy Cherevko könnten zu höheren Lebensdauern von Wasserelektrolyseuren führen.

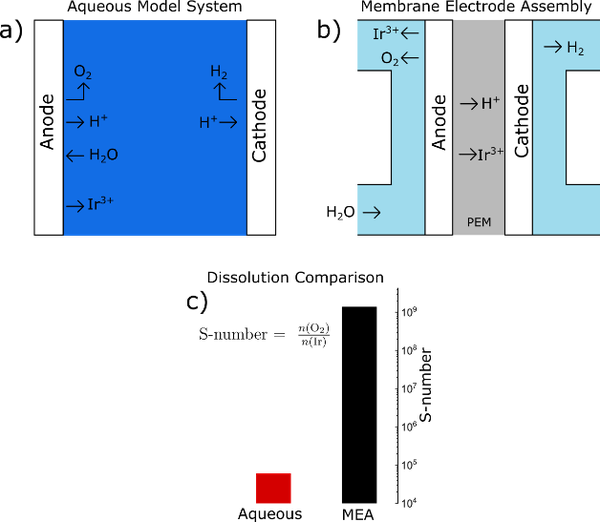

HI ERN-Wissenschaftlern ist ein wichtiger Beitrag im Bereich der Katalysatoren-Entwicklung gelungen. Das Paper des Autorenteams um Doktorand Julius Knöppel mit dem Titel On the limitation in assessing the stability of oxygen evolution catalysts using aqueous model electrochemical cells wurde jüngst im Fachjournal Nature Communications veröffentlicht. In dieser Arbeit befassen sich die Wissenschaftler mit der Diskrepanz in der Lebensdauer von Elektrokatalysatoren für die Sauerstoffentwicklungsreaktion (OER) zwischen wässrigen Modellsystemen (AMS), üblicherweise eingesetzt in der Grundlagenforschung, und Membranelektrodenanordnungen auf der Basis von Polymerelektrolytmembranen (MEA), bei denen es sich um den aktuellen Stand der Technik in heutigen Wasserelektrolyseuren handelt.

Die Arbeit entstand durch die Kooperation des Helmholtz-Institut Erlangen-Nürnberg für Erneuerbare Energien (HI ERN) am Forschungszentrum Jülich und des Zentrums für Angewandte Energieforschung Garching (ZAE Garching) im Rahmen des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) finanzierten Kopernikus-Projekts P2X.

Mit einem neu entwickelten Aufbau präsentieren die Wissenschaftler die erste Messung der realen Auflösungsrate in einem MEA-System. Sie beobachteten einen bemerkenswerten Unterschied in der Stabilität eines Iridiumoxid-Katalysators im MEA-System im Vergleich zu einem etablierten wässrigen Modellsystem, der Scanning-Flow-Zelle gekoppelt an ein induktiv gekoppeltes Plasmamassenspektrometer (SFC-ICP-MS). Aus diesem Grund führten die Wissenschaftler eine Reihe von Messungen in AMS durch, um nach den Ursachen dieser Diskrepanz zu suchen.

Die Ergebnisse zeigen, dass zwei Ursachen verantwortlich sind für die Auflösungsdiskrepanz: erstens die allgemeine Überschätzung des Säuregehalts der Bedingungen in der MEA. Zweitens stabilisiert sich Iridiumoxid im MEA-System auf längeren Zeitskalen. Diese Erkenntnisse der Wissenschaftler könnten zu einem besseren Verständnis des Abbaus des OER-Katalysators und letztlich zu einer besseren Leistung von Wasserelektrolyseuren führen.

Mehr Details unter: Nature Communications: "On the limitation in assessing the stability of oxygen evolution catalysts using aqueous model electrochemical cells"

INTERVIEW

Das Interview mit Julius Knöppel: „Wasserelektrolyse ist eine Schlüsseltechnologie für die Energiewende“

Kontakt

Dr. Serhiy Cherevko

Group Leader "Electrochemical Energy Conversion"

Raum 4010